Pelos efeitos da Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888, o jovem Pancrácio, escravo desde sempre, deixava de sê-lo naquela data. Um dia depois da abolição da escravidão, seu senhor o chamou e disse-lhe:

“— Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa amiga, já conhecida e tens mais um ordenado, um ordenado que…”

“— Oh! Meu senhô! Fico”, interpelou-lhe o escravo de bate-pronto, sem nem pensar, quase refratário à liberdade adquirida.

Machado de Assis apresentou o escravo Pancrácio e seu senhor em crônica publicada no jornal Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, em 19 de maio de 1888, seis dias após a assinatura da Lei Áurea1. Com a ironia que o distingue, o escritor expôs no texto a falsidade do fim legal da escravidão no Brasil, uma vez que tal formalidade não seria capaz de eliminar uma prática que estruturava a sociedade brasileira há mais de três séculos. Se a vida de Pancrácio e de seus iguais na desigualdade foram sempre mediadas pela lógica da escravidão, como o jovem poderia aceitar e celebrar uma liberdade que nunca provara e que gerava castigos físicos àqueles e àquelas que tentassem alcançá-la pela fuga?

Com a Lei Áurea, Pancrácio deixava de ser escravo apenas na letra, porque na prática continuou a viver na casa do senhor (para onde iria?), sob suas ordens, escovando-lhe os sapatos, tomando petelecos, ponta pés, puxões de orelha e xingamentos – besta e filho do diabo. “Coisas todas que ele recebe humildemente, e (Deus me perdoe!) creio que até alegre”, diz o senhor de Pancrácio.

Os dispositivos de opressão e sujeição da escravidão nas Américas são mais subjetivos e vão muito além dos grilhões de ferro e das torturas físicas no pelourinho representados nos livros didáticos e nos filmes que têm o período colonial como pano de fundo. Esses dispositivos estão camuflados em relações pessoais entre senhores, escravos e forros, em estratégias de negociação e acertos comerciais, em deslocamentos dos corpos escravizados de seu habitat e na criação de “verdades” científicas e religiosas sobre a superioridade um povo sobre outro; estão na esperança do escravo por um futuro melhor, muito mais do que em seu medo presente pelos castigos físicos.

Para o professor Adjunto III do curso de História na Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA) Rodrigo Bonciani, se quisermos entender realidades como a escravidão contemporânea, será preciso repensar a visão rígida e monolítica que se tem sobre a história colonial e escravista do Brasil.

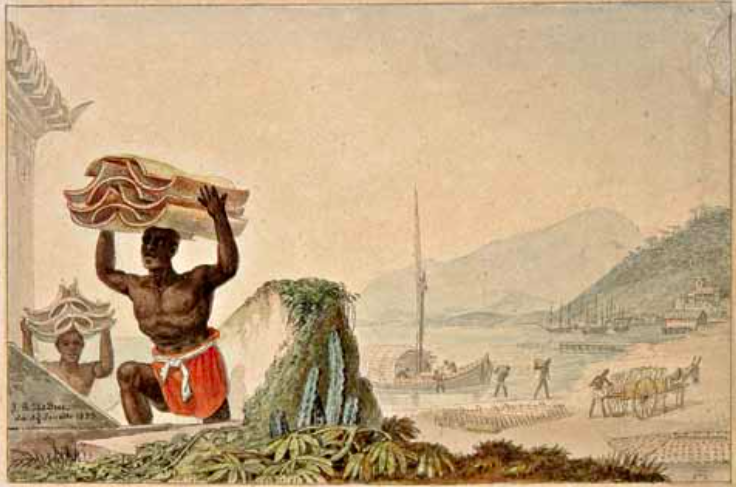

Até o final do século XVIII, diz o professor, toda a sociedade era pensada numa estrutura hierarquizada, e o mundo que existia era um mundo em que a desigualdade era um valor. As categorias do estatuto humano na época da escravidão não eram duas – senhor e escravo –, mas três: liberto (ou forro), escravo e livre, todas coexistindo em uma relação tripartite, e não antagônica. Além disso, segundo Bonciani, a escravidão era uma instituição totalmente difundida. Uma família pobre de camponeses teria pelo menos um escravo que a ajudasse no trabalho. O modo de vida da família e do escravo eram até bastante próximas, pois todos eram agricultores – mas o negro era o escravo da família. “No final do século XVIII, em 1790, Salvador (BA) era a terceira maior cidade das Américas. Havia 70 mil habitantes, dos quais cerca de 45% das pessoas eram escravas, outras cerca de 15% eram forras. Como controlar essa gente em Salvador? O senhor não saía correndo atrás do escravo. O escravo circulava, e no final do dia, da semana, do mês, o escravo de ganho [que realiza tarefas remuneradas a terceiros] tinha que entregar [para o seu senhor] uma parte do dinheiro que ganhava. Se o escravo tinha um ofício, a possibilidade de negociação que o senhor podia fazer com ele era enorme”, diz Bonciani.

O exemplo dado mostra a “normalidade” da coexistência dessas três categorias no período colonial brasileiro, e de como negros e índios foram constituídos corpos subalternos tratados como mercadorias valiosas usadas pelo senhor como mão de obra própria ou de aluguel. Aliás, não há contradição, nesse caso, entre subalternização e mercantilização dos corpos, mas sim relação de causa e efeito. É preciso reduzir o corpo a objeto para comercializá-lo. Portanto, sendo os corpos índio e negro propriedades valiosas, era preciso mantê-las cativas e funcionais. E isso exclui a violência pura. “A escravidão nunca é um processo absolutamente violento. A violência pura não produz nada. Ela sempre precisa de mecanismos de atração, de negociação”, explica Bonciani. Muitas vezes, para imobilizar e submeter melhor os corpos, é mais eficaz a sedução que o medo.

“Me falaram que tinha um rapaz que estava com a oportunidade de emprego lá em São Paulo, no aeroporto [de Guarulhos]. Conversei pessoalmente com esse rapaz e foi confirmada a oportunidade de emprego. Ele explicou a forma [do emprego]. Não só eu como todos aceitamos aquela forma. Foi cobrado um valor [de cada pessoa pelo aliciador]: algumas pessoas pagaram 500 reais, outros 600 reais. Com esses 500, 600 reais, a gente teria a vaga de emprego, a passagem de ida e o aluguel duma possível casa lá – que foi a casa onde a gente ficou – no primeiro mês. E a partir do segundo mês, todo mundo ajudaria no valor da casa. Esse foi o acordo a princípio. Isso foi fechado na nossa cidade [Petrolândia-PE]. Entramos num ônibus clandestino que chegou em Guarulhos. Foram 38 pessoas nesse ônibus. Saímos daqui numa sexta à tarde e chegamos na frente do escritório da empresa por volta de 11 horas da noite do domingo. Quando o ônibus da gente chegou na frente da empresa, dois guardas da empresa atenderam a gente bem, trouxeram lanches pra gente. Ao amanhecer, sete e meia, oito horas, o dono do ônibus disse que não poderia mais ficar lá. Tivemos que retirar nossas malas e ficamos na frente da empresa. As pessoas que estavam responsáveis pelo emprego [conhecidos dos aliciadores e que também esperavam pela vaga de emprego] começaram a buscar a casa para o pessoal ficar. Por volta de meio dia, duas da tarde conseguiram a casa. A casa não tinha nada. Quem podia comprar um colchão comprou, quem não podia ia dormir no chão. Não tinha nenhuma promessa de alimentação. Os responsáveis pela promessa de emprego falaram pra gente fazer o que pudesse, comprar um fogãozinho, fazer uma feira, e dali 5 dias a gente ia conseguir entrar na empresa [pra começar a trabalhar], pra gente conseguir fichar. Foi passando os dias e as vagas de emprego nunca apareciam.” (Josenildo Cruz Nunes, 34 anos, armador e encarregado de armação, um dos 111 operários submetidos a trabalho análogo ao escravo no canteiro de obras do Terminal 3 de Guarulhos sob responsabilidade da OAS)

Escravos do escravo

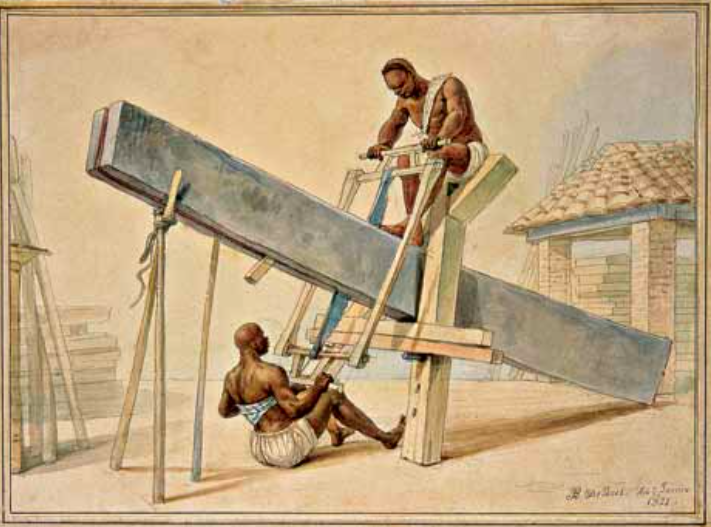

Em 2013, a arquiteta e professora da Escola da Cidade Amália Cristovão dos Santos apresentou a dissertação de mestrado “Em obras: os trabalhadores da Cidade de São Paulo entre 1775 e 1809”.2 A pesquisa, feita com base em documentos de receitas e despesas da Câmara, além de atas de suas reuniões e correspondência dos capitães-generais guardados em arquivos públicos, teve como objetivo entender a organização e a presença dos trabalhadores em 9 obras públicas de São Paulo, entre pontes, calçamentos, aterrados e cadeia. “A escravidão nunca foi um tema para mim, e na historiografia de São Paulo ela não aparece como um tema muito forte, diferentemente do nordeste e Rio de Janeiro. Mas em um dado momento [da pesquisa] algumas coisas apareceram, como o fato de que vários escravos ganhavam, nas obras públicas, mais do que homens livres. A hierarquia que existia socialmente não era apagada, mas em termos de saberes, se o escravo era mais qualificado ele recebia mais por aquilo”, conta a professora.

Homens livres e escravos trabalhavam juntos no mesmo canteiro, mas era aos escravos que, em geral, estava reservada a atividade mais pesada, a de pedreiro, cuja função era quebrar pedras e carregá-las para as obras. Isso, no entanto, não impedia que os escravos galgassem postos na hierarquia dos ofícios. Em primeiro lugar, porque os saberes, de acordo com Santos, eram adquiridos por homens livres e escravos dentro do próprio canteiro, durante a obra, ou transmitido do senhor ao escravo. “Quem estava nas funções administrativas e gerenciais da obra eram homens livres, mas dentro do canteiro acho que nenhuma função era exclusiva de um ou de outro. Esses homens livres pobres e escravizados estavam trabalhando ali”. Em segundo lugar, porque os escravos, por meio da renda do trabalho, podiam conseguir comprar sua alforria em algum momento, e quanto mais alto o ofício na hierarquia do canteiro, maior o salário – um carpinteiro qualificado recebia cerca de 20 vezes mais do que um pedreiro nas obras estudadas pela professora. Mercadoria que eram, os escravos também iam para os canteiros enviados por seus proprietários a fim de que se aperfeiçoassem. Um escravo com saberes específicos receberia mais, dividindo valores maiores com o seu senhor.

Também como mercadoria, os escravos podiam tornar-se propriedade até de ex-escravos. Joaquim Pinto de Oliveira Thebas, escravo forro e pedreiro habilidoso que chegou a mestre de ofício, segundo consta na pesquisa da professora Amália Santos, “levou para os canteiros das obras na Cadeia e no Chafariz [da São Paulo colonial], escravos e oficiais que trabalhavam sob suas ordens. Em um dos recibos, fica claro que o mestre pedreiro contou com o auxílio de escravos, que realizaram a desgastante tarefa de extrair pedras, material bruto para seu trabalho. No documento (…) datado de 15 de fevereiro de 1791, lê-se que, além dos jornais do mestre, deveriam ser pagos seus escravos que seriam empregados ‘no aRanco das pedras'”.

Sem grilhões

Diante da presença e circulação constante de escravos nos canteiros de obras, quais mecanismos de imobilização física garantiam que não fugissem? Ao que parece, nenhum. De acordo com a pesquisa de Santos, o fato de os escravos terem a possibilidade de trabalhar e eventualmente comprar sua alforria diluía a possibilidade de conflitos com os senhores de escravos. Os mecanismos de sujeição dos corpos e limitação da liberdade eram muito mais internos que externos. “Não tinha a questão de amarrar os escravos, isso está no nosso imaginário. Ao que parece, os escravos urbanos tinham uma “liberdade” (com muitas aspas). Uma liberdade de trânsito muito diferente dos escravos do meio rural, que ficavam de fato mais concentrados, do trabalho para a senzala. Mas no meio urbano acontecia, inclusive, de os escravos terem uma casa própria e morarem com a sua família, porque eles ficavam na cidade fazendo esse tipo de serviço [no canteiro] e dividiam a remuneração com o seu senhor. Isso é uma coisa super estranha pra gente. O que existe de bibliografia hoje nos permite pensar que realmente não tinha [nenhuma forma de restrição física], eles não estavam amarrados, nada disso”, descreve Santos. A dominação, segundo ela, estava em outro lugar.

No caso do trabalho forçado indígena, sua base estava na lógica dos “descimentos”. “O descimento significava tirar o indígena do seu habitat natural e deslocá-lo para um trabalho em outra região, em outro espaço de sociabilidade, dentro de uma organização lógica e espacial de trabalho. Com isso, se desestruturava o modo de vida do indígena”, explica Rodrigo Bonciani. Os descimentos, segundo ele, eram negociados pelos colonizadores com as chefias indígenas. “Era uma [espécie] de sedução. Diziam [para os índios] que iriam levá-los para um outro lugar, onde existiam produtos interessantes do mundo europeu ocidental e branco. Negociava-se isso. Muitas vezes, era um trabalho temporário. Às vezes se deslocava a família do índio junto com ele.”

Na América espanhola, Bonciani cita o caso da “mita”, no Peru, forma de trabalho compulsório que tinha sua lógica no pagamento de tributos. “Cada chefe indígena do interior do Peru tinha que separar 30% dos homens de uma certa faixa etária para fazer trabalho em minas de Potosi, nos Andes. Durante o ano era pago um salário para o trabalhador. Passados seis meses o trabalhador voltava.”

Ainda sobre formas de controle e sujeição dos corpos para além da imobilização física estrita, o historiador Luiz Felipe de Alencastro fala da despersonalização e da dessocialização, termos emprestados do antropólogo francês Claude Meillassoux,. “(…) O primeiro é a despersonalização, e o segundo é a dessocialização, quer dizer, a pessoa é extraída de sua comunidade, do seu país, da sua nação, da sua língua e da sua religião para ser levada a outro lugar. O escravo é sempre um estrangeiro. E, nesse outro lugar, ele vira coisa, é despersonalizado. Vira mercadoria, gado, no momento em que é ferrado.”3

“Até a gente chegar lá no canteiro da OAS, pra mim tava tudo normal. Mas quando não apareceu ninguém pra receber a gente, aí a coisa mudou. Quando a gente saiu daqui [de Petrolândia] já foi ruim, pegamos um ônibus ruim, ele mais parava pra conserto que andava. A gente não tinha como voltar. Não tinha dinheiro, não tinha transporte. A gente tava tentando fazer ela [OAS] aceitar a gente. Porque se ela mandou a gente ir, por que na hora depois disse que não queria? A gente queria trabalhar, mas ela não quis. Quando a gente chegou lá ela deixou a gente no meio do tempo. Ficamos naquela casa jogados, por conta. A casa era grande, mas quando juntou 60, 70 homens na casa ela ficou pequena. Eu dormia num quarto que tinha três metros por três, e sete homens dormiam lá, no chão.” (Sandro Sebastião da Silva Oliveira, 29, pedreiro e armador, um dos 111 operários submetidos a trabalho análogo ao escravo no canteiro de obras do Terminal 3 de Guarulhos sob responsabilidade da OAS)

“O pior dia da minha vida foi o dia que os responsáveis do RH da empresa comunicaram que não tinha mais como a gente trabalhar. Se a gente chegar numa portaria de uma empresa e perguntar se tem trabalho e ela disser que não tem, é uma coisa. Mas pessoas que trabalham nela, responsáveis pela situação, bolarem um plano e cobrarem por cabeça e a gente tirar da onde não tem e jogar na mão deles em troca de uma suposta vaga e não conseguir, aí é outra situação.” (Josenildo Cruz Nunes)

Escravos de ontem e de hoje

Por toda lógica do sistema de Trabalho escravo, dos descimentos à coexistência não antagônica entre escravos, forros e livres; da sedução pela ascensão na hierarquia do trabalho no canteiro à não imobilidade física dos escravos nas obras; da criação ideológica de corpos subalternos à manutenção desses corpos enquanto tal pela sua exploração máxima; da dessocialização e despersonalização à objetificação de negros e índios, fica evidente uma linha de continuidade entre a escravidão no canteiro colonial e a escravidão no canteiro contemporâneo.

“Para a construção civil o vínculo [entre Trabalho escravo colonial e contemporâneo] é mais forte”, afirma Amália Cristovão dos Santos. “Primeiro, essa forma de transmissão dos saberes [no canteiro]. A gente costuma ouvir que o servente não é qualificado. Ele não é desqualificado. Há todo um conjunto de saberes ali que é transmitido dentro do canteiro, da mesma forma que era no período colonial e que não é transmitido de nenhuma outra forma, por nenhum manual, nenhum curso. Há um paralelo, [mas] não dá pra dizer que é a mesma coisa.” Ainda de acordo com a professora, outro nexo entre o trabalho forçado desses dois períodos são os recortes de raça que caracterizam os trabalhadores escravizados nos dias de hoje. “Eles têm ascendência mais marcadamente indígena e negra, e no contexto brasileiro isso não é à toa. A escravidão marca esse recorte.” Rodrigo Bonciani chama a atenção para o fato de que no flagrante de trabalho análogo ao escravo realizado em 2013 nas obras da OAS no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos, 6 das 111 pessoas resgatadas eram indígenas da etnia Pankararu.4 “É uma constante tão absoluta que num caso de 2013 foram resgatados indígenas.”

Os casos recentes de deslocamento de trabalhadores – arregimentados por aliciadores – para cidades a milhares de quilômetros de distância de suas residências, onde vão trabalhar em grandes obras de construção civil, com jornadas extenuantes e em condições insalubres no canteiro, no alojamento, na alimentação e, muitas vezes, com o trabalhador endividado pelo próprio empregador, guardam, por um lado, semelhança com o “descimento” do Trabalho escravo indígena e com a “mita” peruana do período colonial. Por outro, aproximam-se do comércio ilegal de escravos realizado no século XIX, depois que o tráfico negreiro foi proibido em 1850 no Brasil. “Começa [no século XIX] a existir o tráfico interno de escravos. E existiam os “gatos”, que eram os sujeitos que faziam esse comércio, que traziam essa mão de obra. Quem é o gato [na construção civil]? Muitas vezes é um conhecido, uma pessoa que está numa condição bastante próxima da vítima. O gato [da construção civil] não amarra a pessoa pelo pescoço, e isso também não era assim [na colônia]”, afirma Bonciani.

Outra aproximação entre os escravos de ontem e de hoje no canteiro é a própria figura do mestre de obras que, de alguma forma, reproduz as relações de poder que haviam no canteiro de obras colonial entre um forro e seus escravos. “Entre o mestre de obras e seus ajudantes ora existe uma relação bastante próxima, ora existe uma relação de exploração. Essa nuance também não é nova. De fato aí está a chave do passado que nos faz decifrar o presente. Eu não estudo a escravidão porque eu gosto do século XVI, eu estudo porque me interesso pelas questões contemporâneas. Para o tipo de problemática que o Contracondutas coloca, essas análises são fundamentais”, afirma Bonciani.

“Eu e mais 12 pessoas mandamos dinheiro [uma vez pro Rio de Janeiro] porque o cara [aliciador] falou que precisava pra garantir as vagas. O telefone dele não existe mais. E o pior de tudo: o cara que falou que tinha as vagas era conhecido meu e de outro encarregado colega meu. O nome dele é João Paulo, conhecido por “Irmão”. Ele é do Maranhão. A gente mandou dinheiro pra ele e o telefone dele não existe mais. E pra você ver, é conhecido da pessoa e faz isso. Imagina os outros, a pessoa não tem muito conhecimento, ouve dizer que fulano disse que em tal lugar tem uma vaga. A pessoa acredita e vai. Eu mesmo com esses 12 só mandamos dinheiro porque a gente já trabalhou com ele, com esse Irmão. Eu já trabalhei com ele no Amazonas, numa obra de uma barragem chamada Jirau. Trabalhei um ano e pouco. E o cara vai e faz isso.” (Luciano dos Santos Aguiar, 32, encarregado, um dos 111 operários submetidos a trabalho análogo ao escravo no canteiro de obras do Terminal 3 de Guarulhos sob responsabilidade da OAS)

Aproximações e limites

As similaridades da escravidão contemporânea com a escravidão colonial não as torna iguais, evidentemente. Há limites nas aproximações. Um deles, fundamental, está no avanço do combate à exploração humana. Em 1995, o governo federal reconheceu a existência de Trabalho escravo no país. Desde então, por meio de ações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) em parceria com ONGs e entidades da sociedade civil, mais de 47 mil pessoas foram resgatadas da escravidão no Brasil.5 Além disso, dizer que a escravidão colonial e a contemporânea nas Américas são iguais pressupõe ignorar as atrocidades cometidas contra negros e índios ao longo dos séculos. “Conforme você vai se perguntando sobre o nível de mobilidade, de liberdade [dos escravos], você começa a perguntar a si mesmo: e eu, como trabalhador, qual é o nível de liberdade que eu tenho? Que liberdade é essa? Pode-se chegar a um nível de relativização quase absoluta e dizer que é tudo a mesma coisa, mas não é. O Frederick Douglass é uma boa referência. Ele descreve uma série de atrocidades cotidianas do mundo escravista que não são brincadeira. Ele nunca pôde ter nenhuma relação com a mãe, a tia foi espancada na frente dele e ele era espancado com chicotadas”, diz Bonciani, citando o ex-escravo norte-americano que conta sua história na auto-biografia “Narrative of the life of Frederick Douglass, an american slave”.6

Outro limite nas comparações é a “evolução” dos dispositivos de controle e sujeição dos corpos tidos como subalternos e mercantilizáveis. Amália Cristovão dos Santos traz à tona a discussão sobre como a abolição da escravidão legal não termina com a condição de ser escravo. Ela afirma que um processo ativo das elites associadas ao próprio Estado brasileiro perpetua a marginalização das populações historicamente subalternizadas. “A condição jurídica/legal dessas pessoas muda, elas podem recorrer a uma série de recursos hoje aos quais não poderiam há três séculos, mas as formas de dominação vão se adaptando, elas não desaparecem totalmente. Elas [as elites] continuam mantendo as pessoas numa condição específica que permite que seja comum esse tipo de ocorrência [de trabalho análogo ao escravo]. Não dá pra ser categórico: não é porque ele [trabalhador] não está amarrado que ele não está numa situação de sujeição.”

A amarra da precarização

Se no canteiro colonial o escravo poderia aperfeiçoar-se e galgar postos na hierarquia do trabalho e, assim, comprar a própria alforria, no canteiro contemporâneo das grandes obras a evolução, ao que parece, esta não é uma prática incentivada – quiçá seja até dificultada. Esta é a hipótese de uma pesquisa que está sendo realizada junto a serventes que trabalham em uma grande obra de infraestrutura em São Paulo. É justamente a inexistência dessa possibilidade de ascensão, segundo a hipótese levantada, que mantém o operário em uma condição limítrofe e precária de trabalho e de condições materiais de vida, o que o torna presa fácil para a superexploração do trabalho análogo ao escravo. “O servente, nesse lugar, é tratado como um ajudante geral. Ele faz de tudo, não tem uma especialização, vai levar, trazer, limpar, arrumar, carregar peso. Entrevistei um soldador que nunca teve a oportunidade de fazer o que ele sabe no canteiro. Ele já deixou claro que sabe fazer o trabalho, mas não deixam. Entrevistei também uma pessoa que foi técnica ambiental em outra obra pela mesma empreiteira e quando veio pra essa foi direcionada como servente de obra, e não como técnica. Eu perguntei se ela queria voltar como técnica e ela disse que sim, que não pensaria duas vezes. Isso mostra como não há continuidade, como a empreiteira não faz questão que o servente que ela tem evolua. Pelo contrário: ela estava desempregada, eles estavam precisando e ela foi ser servente sem nenhuma evolução. O corpo dela vai ficando cansado, debilitado, ela pode sofrer um acidente de trabalho. Fora isso, os horários são muito puxados. Eles entram às 7 da manhã e saem às 6 da noite, com uma hora de almoço – a maioria faz hora extra. Como um servente de obras vai conseguir estudar, se alfabetizar para se comunicar melhor, ler as instruções, passar por treinamento e entender com clareza se ele não consegue? O servente de obras é uma mercadoria barata, com a qual você consegue muita produção e paga pouco”. O relato é de uma das pesquisadoras que, até o momento, entrevistou 19 serventes entre 19 e 54 anos – 16 homens e 3 mulheres. Seu nome e dos demais pesquisadores, além dos nomes dos serventes e detalhes da pesquisa não serão revelados nesta reportagem para não prejudicar a continuidade dos estudos.

“Tem uma mudança que eu faria: é sobre minha tarefa diária, acho que eu poderia mudar às vezes de função e não ficar todos os dias no mesmo local.” (servente um, 26 anos)

“Gosto de trabalhar aqui, mas gostaria de mudar meu horário de serviço, preciso acordar muito cedo para estar aqui às sete, isso me deixa exausto. Tenho muita vontade me tornar um oficial. Acho que dá pra aprender trabalhando e olhando os outros oficiais, mas treinamentos não temos, e acho que nunca terá, porque aqui temos que trabalhar bastante para cumprir o que o encarregado pede. Eu raramente vario de função. Normalmente fico sempre no mesmo setor.” (servente quatro, 43 anos)

“Estudei até a 5° série. Sei ler, mais não muito bem. Não tenho coragem de ler uma instrução porque posso não entender e acabar fazendo tudo errado. Me sinto à vontade trabalhando aqui, não sou valorizado como queria, mas eu entendo que faz parte dessa área da construção. Trabalho aqui há mais de um ano e já estou acostumado com o dia a dia.” (servente sete, 21 anos)

“Gosto de trabalhar aqui, é melhor do que meu último emprego. Claro que se surgir outro emprego melhor eu aceito, dependendo muito da oportunidade do salário.” (servente dez, 28 anos)

“Sou servente há bastante tempo, estou muito acostumado com o canteiro e não dá para mudar nada, mas seria bom sempre ter alguma melhora. Sou metalúrgico formado. Eu mexia com as máquinas e era balanceiro. Gostava mais de trabalhar na metalúrgica. Aqui o serviço é muito mais puxado, não me sinto nem um pouco valorizado, não tenho liberdade e muito menos incentivos aqui dentro.” (servente dois, 41 anos)

“Trabalhar aqui foi a única alternativa na época. Se eu pudesse melhoraria muitas coisas, teria tempo para terminar a escola, e trabalharia menos, porque o trabalho aqui é pesado e volto para casa muito cansado todos os dias. Pra mim é normal trabalhar aqui. Acho que sou valorizado e gosto do ambiente. O dia passa rápido, quando eu percebo já é a hora de ir embora.” (servente cinco, 42 anos)

“Nunca trabalhei fora da construção. Desde garoto sou servente, não gosto de fazer bicos e sempre trabalho de carteira assinada. Estudei até o colegial, sei ler e fazer contas, me sinto à vontade para ler e fazer o que estiver escrito.” (servente oito, 53 anos )

“Esse é meu primeiro emprego em São Paulo, acho que ainda não tenho como mudar nada.” (servente três, 20 anos)

“Não fui alfabetizado. Aqui tudo que tenho que fazer meu encarregado ou meus colegas me explicam e eu faço. Trabalho aqui há três anos. Não sei se me sinto valorizado, sinto muita diferença entre trabalhar aqui e na roça, pois antes o trabalho era mais pesado.” (servente seis, 44 anos)

“Sempre fui servente, antes em outra empresa e agora aqui. Não faço bicos.” (servente nove, 22 anos)

Para Pedro Arantes, arquiteto e professor da UNIFESP que está participando do projeto Contracondutas pelo Laboratório de História da Arte, há uma dinâmica da exploração que o sistema capitalista reproduz de forma intensa na construção civil e que, de maneira quase “natural”, acaba levando ao trabalho análogo ao escravo. “Essa é apenas uma hipótese – é preciso fazer um estudo, trabalho de campo, entrevistas, ter dados estatísticos etc –, mas me parece que existe um baixo controle dos contratantes em relação aos subcontratados. Então eles têm cadeias de terceirização, quarteirização, quinteirização na construção civil que muitas vezes o contratante principal lá da ponta não tem as informações das condições dos outros contratos, não têm interesse nisso e muitas vezes faz vistas grossas porque assim consegue contratos mais baratos por subcontratação. Esse modelo, que faz parte da acumulação flexível, da forma de produção pós-moderna, leva a formas de espoliação e depredação nas subcontratações sempre em busca do contrato mais barato. E para se atingir os contratos mais baratos é preciso que o trabalho lá na ponta seja o mais precarizado possível. A empresa, no limite, não precisaria ter nenhum funcionário pra ganhar a concorrência.”

Para Arantes, o trabalho análogo ao escravo pode ser a ponta do iceberg, enquanto o trabalho degradante talvez seja mais da metade do trabalho na construção civil. “Você tem vários níveis de predação que podem chegar ao trabalho análogo ao escravo, mas você tem outras camadas de exploração acintosa e desregulada que acontecem. No caso da construção civil isso tem sido recorrente. A principal empreiteira do Minha Casa Minha Vida, a MRV, foi acusada de [utilizar] Trabalho escravo várias vezes7. No caso de Guarulhos foram 111 trabalhadores [escravizados], mas eram três mil no canteiro. O Ministério do Trabalho tem pouquíssimos fiscais, [e por isso] bate muito pouco na porta das obras.”

Capitalismo e escravidão: contradição ou necessidade?

A clássica discussão na historiografia sobre se há contradição entre escravidão e capitalismo, ou entre o pensamento liberal e a escravidão foi, de certa forma, desmontada, afirma Rodrigo Bonciani. O Estado liberal do século XIX, segundo ele, convivia com a instituição escravidão, uma vez que os escravos eram parte da propriedade privada, um dos pilares do pensamento liberal. No atual estágio do capitalismo, a mesma discussão se coloca, mas agora em um cenário de exploração mais aguda e, ao mesmo tempo, mais sofisticada em termos estruturais. Bonciani afirma que não interessa ao Estado e nem ao mundo capitalista contemporâneo o escravo como propriedade privada. “O consumo é fundamental ao capitalismo contemporâneo. Os homens [resgatados] do trabalho análogo à escravidão [no Terminal 3] estavam com celular, participavam do mundo do consumo. O trabalhador escravizado interessa ao capitalismo nessa ambiguidade: da mais absoluta exploração do trabalho dele e do status dele como consumidor, que também faz a roda girar. O trabalhador escravizado [na construção civil] também vai comprar o Nike que foi feito com Trabalho escravo em outro lugar. Estamos em um momento muito violento da exploração capitalista.”

Notas de Rodapé

- http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000167.pdf

- http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-05072013-111920/pt-br.php

- http://revistapesquisa.fapesp.br/2011/10/31/luiz-felipe-de-alencastro-o-observador-do-brasil-no-atlantico-sul/

- https://ct.escoladacidade.edu.br/contracondutas/reportagens/trabalho-escravo-nas-obras-do-aeroporto-de-guarulhos/

- https://www.youtube.com/watch?v=Q1T9qRb9B8E

- https://www.ibiblio.org/ebooks/Douglass/Narrative/Douglass_Narrative.pdf

- http://reporterbrasil.org.br/2014/12/construtora-mrv-e-flagrada-com-escravidao-pela-quinta-vez/