Lize Mogel é artista visual, curadora e contracartógrafa. Seus projetos trabalham na interseção entre arte, ativismo e geografia, e envolvem práticas de mapeamento e a produção de mapas e instalações que denotam uma preocupação acerca da história dos espaços urbanos e a construção de narrativas relacionadas à economia global e à compressão de aspectos sociais e políticos. Com Alexis Bhagat, editou a publicação An Atlas of Radical Cartography (2007).

A entrevista a seguir foi realizada por skype por André Mesquita em outubro de 2011, como parte de sua pesquisa para a tese de doutorado em história social, Mapas dissidentes: proposições sobre um mundo em crise (1960-2010). A versão em livro da tese está sendo preparada e será publicada em breve.

Conte como você começou a trabalhar com mapas.

Meu trabalho de graduação no Departamento de Artes da CalArts (California Institute of the Arts) foi sobre a produção cultural da paisagem “natural”. Depois disso, passei a me interessar pelo estudo da natureza urbana. Entre 1999 e 2001, trabalhei com o coletivo Center for Land Use Interpretation (CLUI) 1 ajudando no escritório, fazendo pesquisa e montando exposições. O CLUI é um projeto de mapeamento de paisagens humanas construídas, e eles usam mapas na pesquisa e visualização do uso desses espaços. No CLUI, eu conheci Chris Kahle, que na época estava fazendo o seu doutorado em geografia, e percebemos que tínhamos muito em comum em relação à teoria entre certas práticas artísticas e geografia cultural. Nessa época, realizei o projeto Public Green (2001-2002), e que foi um mapeamento de parques públicos e capital social em Los Angeles. Chris e eu fizemos juntos a curadoria da exposição Genius Loci (2002), reunindo trabalhos de mapeamento de Los Angeles e também um arquivo público de mapas pictóricos.

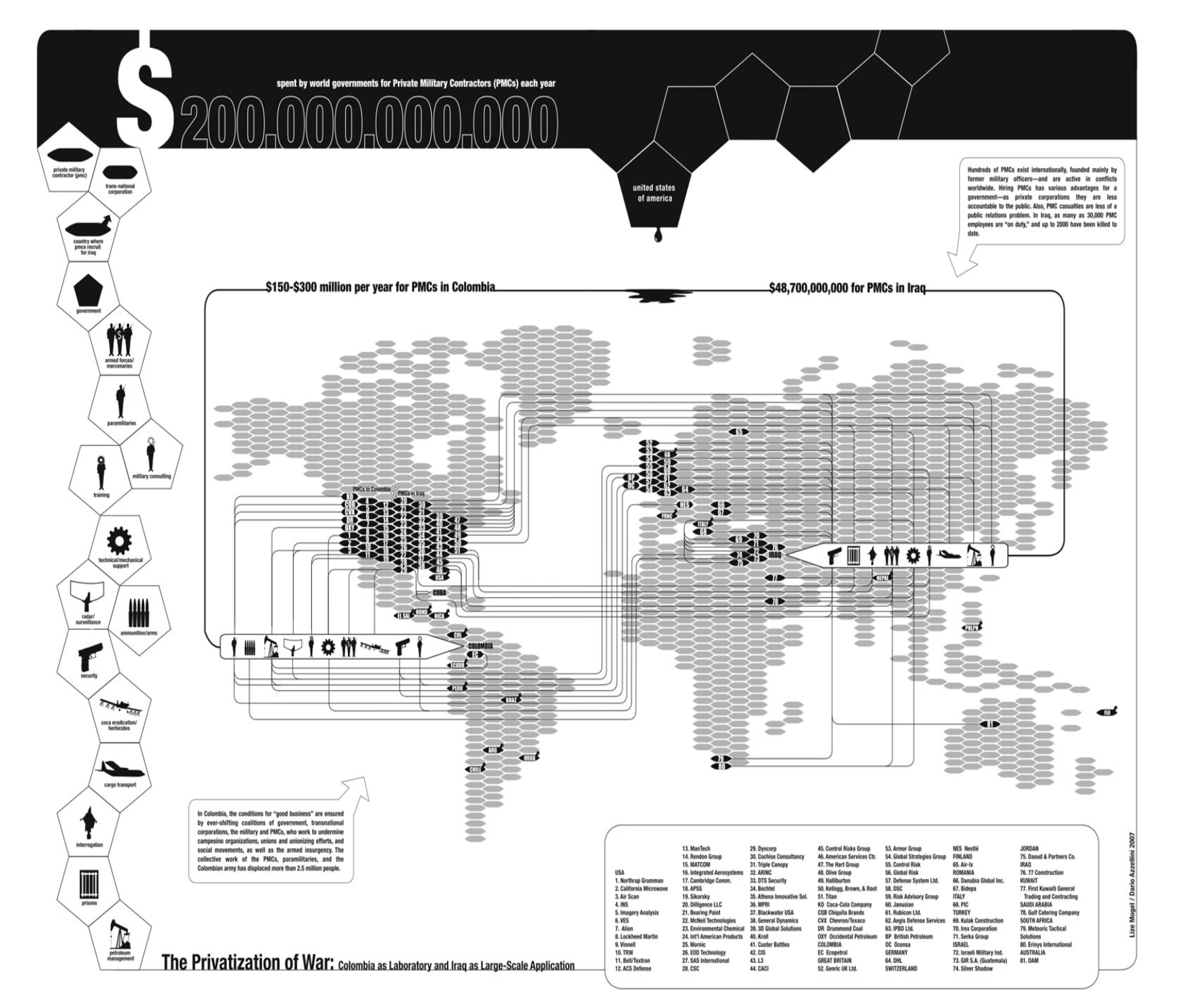

Em projetos como Privatization of War (2006), Area of Detail (2008) e Mappa Mundi (2008), parece que você está mais interessada em produzir mapas que alcancem e revelem determinadas realidades econômicas e políticas do capitalismo global.

Estou interessada em mapas como ferramenta de poder e o que eles podem ou não revelar sobre sistemas geopolíticos. Uso mapas porque eles são familiares, de uma maneira quase cotidiana, pelo menos antes dos smartphones e do GPS tornarem-se presentes. E também porque há um certo nível de “veracidade” neles. Na maioria dos casos, uso um tipo de desenho e estética oficial/institucional porque estou apresentando contrapedagogias e narrativas alternativas de lugar. Desse modo, uma realidade política diferente surge. Esses trabalhos que você citou, como Area of Detail e Mappa Mundi, questionam especificamente a forma do mapa e os modos de olhar para além da superfície, no sentido de ver as possibilidades que encontramos ao usar as qualidades formais da cartografia convencional.

Você utiliza mídia locativa em seus projetos?

Não, eu sou uma ludita! Quando comecei meus projetos de mapeamento com Public Green, o acesso a internet e a novas tecnologias não eram onipresentes. Public Green foi um projeto sobre bairros de baixa renda e distribuído por uma rede de paradas de ônibus que alcançavam aquela especificidade demográfica. Eu queria alcançar um público mais amplo que não estivesse necessariamente conectado virtualmente. Hoje, celulares estão em todos os lugares e há bons projetos que usam essa tecnologia para reproduzir histórias sobre espaços públicos. Porém, continuo ainda interessada em uma produção não-virtual, embora eu não descarte o uso de mídias locativas como uma maneira de alcançar as pessoas.

De que maneira os mapas ativistas podem também ser usados como ferramentas pedagógicas?

Um mapa (assim como um tipo de readymade) é quase um instrumento neutro. Se ele contém informação, pessoas e grupos com motivações políticas distintas podem usá-lo. É muito difícil produzir um mapa útil apenas para uma única função (política). Porém, o processo que está por trás da criação desses mapas é tão importante quanto o que está em suas superfícies, assim como a maneira em que eles são usados. Por exemplo, no caso da cartografia/SIG comunitária ou cartografia/SIG participativa, onde comunidades são ensinadas pelos cartógrafos/geógrafos a lerem e produzirem mapas usando mapeamentos convencionais e softwares de desenho, construindo, assim, conhecimento comunitário no sentido de afetar, por exemplo, as decisões do governo sobre o planejamento de um bairro. Isso dá às pessoas os mesmos instrumentos e vocabulário daqueles que tomam decisões que afetam a comunidade, para assim compreender onde se pode intervir nesses sistemas.

Então os mapas não são neutros!

São “neutros” no sentido de que um mapa, mesmo ativista, pode ser usado por pessoas de espectro político variado. Tem aquela famosa história que você conhece do trabalho de Mark Lombardi, que depois dos atentados de 11 de Setembro, uma agente do FBI solicitou ao Museu Whitney o acesso a uma de suas obras. Até então, Lombardi havia sido uma das pessoas que compreendeu profundamente (e tornou visíveis publicamente) as conexões entre certos indivíduos, o movimento do capital global, a agência política, etc. Embora Lombardi tivesse falhado pelas problemáticas de mera representação – por exemplo, nas escolhas editoriais e de desenho que não oferecem uma imagem completa e em constante mudança das conexões entre finanças, política e poder –, seu trabalho é extremamente importante porque seus mapas são uma das poucas representações publicamente disponíveis dessas redes. O coletivo Bureau d’Études dá um passo adiante, ao mostrar como a sua investigação é exaustiva, mas também porque é impossível imaginar todas essas redes de poder. O mapa The World Government, do Bureau d’Études, tem muitas manchas vazias, linhas de influência que terminam em pontos de interrogação. Esses mapas produzem ansiedade – como se essa ansiedade oprimisse para absorver tudo. Porém, são meras representações, eles não nos dizem o que fazer, não são mapas ativistas no sentido de prescrever ações, mas de trazer conhecimento para a superfície. Eu concordo com você (e também com o que diz Denis Wood) de que a contracartografia rompe (até certo ponto) as relações de poder inerentes à cartografia convencional. No entanto, eu também estou interessada nas discussões sobre como alguns desses projetos são ativistas e em quais contextos. Eu estou curiosa para saber quais projetos você chama de “mapas ativistas”…

Seriam os mapas de coletivos como Grupo de Arte Callejero, Iconoclasistas, ou alguns dos mapas publicados no livro An Atlas of Radical Cartography.

Por exemplo, olhando alguns dos mapas que estão no An Atlas, o de Pedro Lasch, que circula no mundo da arte, não é ativista no sentido do mapa produzido pelo An Architektur, usado em oficinas com migrantes. Suas produções são colaborativas, sendo o do An Architektur com organizações de diretos migrantes, e o de Pedro com pessoas que cruzam a fronteira dos Estados Unidos com o México. Porém, são politicamente diferentes. Em termos de suas funções, é interessante pensar sobre como estes mapas são ativistas de diferentes maneiras. Precisamos criar contracartografias como um dos aspectos de ir sempre contra aquilo que está estabelecido, como uma expressão do dissenso e da crítica. E, também para criar novas formas de ver o mundo que se diferenciem dos modos convencionais. Essas ideias estão além da cartografia apenas relacionada aos mapas. Vejo isso no sentido de uma ideia muito mais ampla de produção – não apenas de contramapas, mas também de contramídia, contraeducação, etc. Contracartografia é apenas um elemento dentro de um enorme conjunto de táticas que devem acontecer ao mesmo tempo. Citando a introdução que escrevemos para o livro An Atlas of Radical Cartography: “[cartografias radicais] são parte de um movimento fluído cujas táticas variam da produção artística à ação direta e elaboração política. Este trabalho lento, cumulativo e constante em muitas escalas de ação é o que cria mudança social.” 2

Lize Mogel: http://www.publicgreen.com