O arquiteto como artista inspirado e o desenho arquitetônico como expressão exclusiva da sua genialidade são duas abstrações que têm efeito prático na construção civil. Ao apresentarem a arquitetura como campo de trabalho individual, e não coletivo, essas duas abstrações criam uma cisão no canteiro de obras: de um lado e acima, está quem pensa, quem imagina o desenho, o projeto; do outro lado e abaixo, aqueles que o executam, os que fazem o trabalho braçal, descerebrado.

O reforço dessas abstrações vai desde a fragmentação e precarização contemporânea do trabalho no canteiro aos currículos das faculdades de arquitetura, que nem sempre abordam o trabalho coletivo na construção civil, passando pelo elogio acrítico dos starchitects – “arquitetos-estrela” reconhecidos mundialmente por seus projetos autorais grandiosos, independentemente do grau de sofrimento físico que a materialização de tais projetos tenha causado aos operários no canteiro.

Pelo menos no Brasil, o arquiteto enquanto artista genial e único responsável pela execução de um projeto nem sempre existiu enquanto tal abstração. No artigo Sistema de produção da arquitetura na cidade colonial brasileira: mestres de ofício, “riscos” e “traças” 1, a professora Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno afirma que o mito do gênio criador foi constituído no século XIX, imortalizando figuras como Aleijadinho e Mestre Valetim, por exemplo, e apagando as práticas coletivas da arquitetura colonial, além de uma miríade de artífices que executavam o trabalho nas “fábricas”, como eram chamadas as construções na época. Parte dessa mitificação, afirma Bueno, deriva da historiografia vinculada ao SPHAN, Serviço (hoje Instituto) do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional criado em 1937. “Em Portugal e no Brasil, embora o neologismo existisse desde o século XVI, raramente se viu explícito ‘arquiteto’. O grosso das ‘fábricas’ (construções) coube aos mestres de ofício – pedreiros e carpinteiros. Quando disponíveis no local, os engenheiros militares eram os profissionais mais prestigiados para projetar as obras públicas oficiais (militares, civis e religiosas), no entanto, em número inferior à demanda e atendendo a diversas solicitações regionais, estiveram ausentes da maior parte das freguesias e vilas, cabendo aos mestres de ofício projetar as edificações, tanto no reino como nas conquistas ultramarinas. Da mesma forma, os mestres dos diversos ofícios, além de supervisores do andamento, foram os arrematadores e executores das obras”, escreve a professora.

A questão que atravessa esta reportagem não é se os arquitetos de hoje e de outrora são mesmo geniais, nem se seus traços refletem o mais sublime da criação que concebem solitariamente. A questão é saber em que medida o trabalho do arquiteto pode contribuir, hoje, para o aumento ou diminuição da violência vivenciada por operários da construção civil no canteiro de obras, uma vez que o desenho arquitetônico – como vem discutindo desde meados dos anos 1970 o arquiteto Sérgio Ferro 2 –, quando monopolizado por um grupo hegemônico, pode ser instrumento de sujeição de uma maioria numérica alijada desta linguagem.

Retomada histórica: quando o desenho se descola do canteiro

“As grandes mudanças da arquitetura são, na realidade, respostas a grandes mudanças na divisão e na exploração do trabalho. A arquitetura moderna não é filha do vidro, do ferro e do concreto, como se conta. O concreto é filho de uma crise enorme no canteiro, uma resposta ao sindicalismo”, afirma Sérgio Ferro 3. De acordo com ele, no século XIX, o sindicalismo da construção civil na França era forte e totalmente dirigido por operários. Os trabalhadores organizados, especialmente pedreiros e carpinteiros, conseguiam parar a produção no país quando queriam, em defesa de suas demandas. “Um operariado lindo, que não reclamava maiores salários, aumento de férias; eles [os operários] queriam gerir o canteiro eles mesmos, e sobretudo, saber por que é que eles estavam fazendo aquilo e para quem.”

O concreto, então, aparece como base da produção no canteiro em resposta à força dos sindicalistas e sua busca por autonomia. “A determinação das quantidades de cada componente e as dimensões da peça estrutural vêm de fora do canteiro, não é mais uma decisão assumida pelos trabalhadores em função de um conhecimento construído pela inteligência prática. O concreto expropria do trabalhador o domínio do conhecimento do próprio trabalho, e isso é de uma violência absurda – além de silenciosa: o ‘avanço tecnológico’ sempre entorpeceu nossos ouvidos e ímpetos reativos”, explica o arquiteto João Marcos de Almeida Lopes, um dos fundadores da assessoria técnica Usina – Centro de Trabalhos para o Ambiente Habitado.

Com a Primeira Guerra Mundial e a “mudança da orientação dos partidos de esquerda”, o sindicalismo da construção civil na França é enfraquecido. Para Sérgio Ferro, a arquitetura moderna no início do século XX, com Le Corbusier, “a primeira avant garde da arquitetura” chega, então, como uma resposta direta à luta por autonomia do operariado francês. Foi necessário mudar o desenho, a estética e os materiais para alijar do campo da discussão e da produção os operários detentores de um saber específico.

No Brasil, até o início do século XX, os canteiros contavam com trabalhadores qualificados, em sua maioria imigrantes italianos. Havia o escudeiro, o telhadeiro, o pedreiro, o encanador e o fachadista, por exemplo. A partir de fins dos anos 1930, com o projeto de desenvolvimento nacional e a necessidade de acumulação de capital, a arquitetura moderna encontra uma importante base para se desenvolver. As linhas dos desenhos arquitetônicos vão se tornando mais sóbrias, as formas geométricas são simplificadas e os ornamentos abolidos. Com isso, a mão de obra qualificada vai sendo menos necessária na construção civil, a força dos operários sindicalizados se dilui, bem como a autonomia do trabalhador da construção civil 4.

Para o arquiteto Pedro Arantes, a chegada do desenho moderno ao canteiro estabelece uma nova relação de produção. “O desenho do arquiteto é interposto como mediação necessária entre a obra e o operário e o controle do processo passa a ser centralizado nas mãos de um único artista.” 5 João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), um dos principais nomes da arquitetura moderna no Brasil, deu testemunho da cisão no canteiro promovida pela geração da qual fez parte. Ao dizer ao operário ou subempreiteiro, por meio do desenho, o que fazer, já não era mais necessário que o escadeiro, por exemplo, segundo suas próprias habilidades, construísse a escada que sabia fazer. A partir do desenho, o arquiteto projetaria a escada que ele, e não o escadeiro, queria ver feita. “É como se estivéssemos com Brunelleschi; ele aparece como uma espécie de Galileu para nós arquitetos, porque é o homem que faz pela primeira vez o projeto estrutural de uma capela abandonando as contribuições individuais que vinham da Idade Média, das corporações”, afirmou.

Artigas referia-se ao arquiteto e escultor italiano Filippo Brunelleschi que, no século XV, ao instalar a manufatura na construção civil, já no fim do período gótico (XI-XIV), promoveu uma cisão entre desenho e canteiro semelhante à operada, cinco séculos depois, pela arquitetura moderna. “Ele [Brunelleschi] tinha trabalhadores magníficos, artesãos da maior capacidade que tinham feito, praticamente sem arquiteto, as igrejas românicas, as primeiras igrejas góticas. Existia então uma figura, um proto-arquiteto, que era uma espécie de chefe, um grande chefe do canteiro organizando aqueles 30, 40, 50 homens e o trabalho deles, mas não havia distância social nenhuma. Frequentemente esse proto-arquiteto variava de canteiro em canteiro: aqui era o tal cortador de pedra que fazia a figura de chefe, mas no outro canteiro da mesma equipe podia ser outro que tomava as decisões mais difíceis nessa posição de organizador, de distribuidor de trabalho. A primeira coisa que o Brunelleschi faz [ao instalar a manufatura] é mudar as regras do desenho de arquitetura”, escreve Sérgio Ferro. 6

Brunelleschi foi buscar na Antiguidade Clássica (VIII a.C – V d.C.) as diretrizes e elementos da arquitetura que utilizou na cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, em Florença, na Itália. Tratava-se de uma linguagem arquitetônica que não era mais a linguagem dos operários que atuavam nos canteiros daqueles tempos e nem estava mais à disposição do conhecimento deles. Com isso, o italiano garantia ao desenho – portanto, ao arquiteto – o domínio sobre o canteiro, pois era o único que conhecia os códigos que orientariam a obra. Daquela forma, Brunelleschi determinava que no canteiro a especialização dos trabalhadores não fosse necessária; não fazia falta quem soubesse, autonomamente, o que fazer, uma vez que bastariam o arquiteto e seu desenho o para dizer o que e como deveria ser feito.

O arquiteto e pintor italiano Giorgio Vasari, em sua obra “Vidas dos Artistas”, de 1550, narra uma passagem da vida de Brunelleschi que mostra, de forma emblemática, como o ofício do arquiteto podia prestar-se, já naquela época, à alienação dos operários em relação ao todo da obra e ao consequente rebaixamento dos seus salários. Em determinado estágio da construção da cúpula da Catedral de Santa Maria del Fiore, os operários cansaram-se das exigências e repreensões contínuas de Brunelleschi e passaram a exigir salários maiores. Diante da demanda contenciosa, o arquiteto decidiu demitir todos os operários. Na segunda-feira seguinte, ele empregou dez lombardos e os ensinou a fazer o trabalho. Vasari conta que o arquiteto estava o tempo todo presente, dizendo aos novos contratados ‘faça isto, faça aquilo’. “Em um dia instruiu-os tanto que eles trabalharam muitas semanas.” 7 Já os operários demitidos, sentindo-se humilhados, mandaram dizer a Brunelleschi que voltariam a trabalhar para ele e estariam à sua disposição. O arquiteto tardou um pouco a responder a fim de mantê-los em espera. Quando os aceitou de volta, decidiu pagar salários menores do que os que recebiam antes da demissão.

“A partir daí até o século XIX, mais ou menos, a arquitetura é dupla — como quase toda a arquitetura dessa época. De um lado uma estrutura massiva de tijolo, que sustentava o edifício realmente e, na frente, esculpidos, coluninhas, arquitraves, frontões etc. A arquitetura partia-se em duas: uma que os antigos operários ainda faziam, mas era cuidadosamente escondida; outra o desenho de decoração que se aplicava em cima. A exploração do canteiro, a redução de salários, tudo isso já se fazia presente, mas uma das entradas importantes para inverter a autonomia produtiva que existia antes foi mudar o desenho, extrair o desenho do canteiro e transformá-lo em algo autônomo, independente, que falava uma linguagem que não era a linguagem da produção. Isso ainda continua: são raríssimos os desenhos dos arquitetos que realmente são da produção, que são o desenho dos produtores, um desenho do fazer. Quase toda a arquitetura até hoje é um travestimento, é uma decoração, encobrimento daquilo que é a verdadeira linguagem, verdadeira prática construtiva”, diz Sérgio Ferro.

Um traço no papel é apenas um traço, mas sua materialização no canteiro pode significar sacrifícios físicos para os trabalhadores incumbidos de tornar esse traço bidimensional e em escala hiper-reduzida em uma estrutura tridimensional tão grande quanto um estádio, um aeroporto ou uma barragem. É precisamente a desconexão entre o desenho (abstração) e o canteiro (prática construtiva) que aprofunda segregações sociais e engendra violências físicas no canteiro de obras, como o trabalho pesado, inseguro e insalubre e, no limite, como o trabalho análogo ao escravo, que explora ao máximo, pelo mínimo, a mão de obra precarizada.

O quê fazer e como fazer

Para o arquiteto Mário Braga, outro dos fundadores da Usina, quem elabora o desenho arquitetônico não deve preocupar-se apenas com o quê fazer, mas em como fazer. Quando desenha, ele diz, o arquiteto é responsável por saber se a tecnologia que está empregando no projeto será mais ou menos perigosa, mais ou menos esgotadora para o operário.

Ao longo dos seus 25 anos de trabalho junto a movimentos sociais de moradia em mutirões autogeridos, a Usina desenvolveu tecnologias que têm como premissa não apenas a viabilidade financeira e arquitetônica da obra, mas também a razoabilidade de peso e manipulação dos materiais pelos mutirantes. “O que a gente percebeu é que no mutirão, 70% da mão de obra é feminina, as mulheres é que tomam conta, e aqueles blocos de concreto de 40 centímetros por 15 são muito pesados, até para homens. Então é algo que não funciona. Outra coisa é que não temos mão de obra especializada [nos mutirões] pra fazer forma, ferragem etc, então fomos para a alvenaria autoportante. Esse sistema construtivo e essa tecnologia foram muito importantes não só pra gente construir, mas pra provar que o mutirão dava certo. Porque todo mundo falava que os mutirantes não tinham competência, mas é só achar o sistema construtivo correto.”

A escada metálica construída como primeiro elemento de um edifício foi outra solução tecnológica encontrada pela Usina para facilitar o trabalho e torná-lo mais seguro. A ideia surgiu durante a criação do conjunto habitacional Copromo, em Osasco, São Paulo, em 1990, após experiências difíceis com escadas de concreto, que exigiam mais tempo de construção, atrasavam a obra e ofereciam maior risco de acidente aos trabalhadores, uma vez que, para construir a estrutura, o operário tinha que subir em escadas móveis por fora da escada de concreto. 8 “A gente começou a perceber as vantagens da escada metálica na medida em que elas iam sendo instaladas. O trabalhador subia com segurança porque a escada já estava pronta. Mais do que isso, eu tenho uma régua vertical. A alvenaria estrutural precisa de uma razoável precisão no assentamento de cada fiada. E isso era uma preocupação, porque quem garante que eu vou sair daqui, depois de assentar 20 fiadas de 2,5cm cada, eu vou bater nos 2,50mt certinhos lá em cima, no patamar da escada? Então a gente usava os pilares da escada [metálica] pra galgar cada uma das fiadas; o trabalhador batia o nível ali e puxava o nível para todo o pavimento. Aí a gente começou a usar a escada pra subir material sem grandes esforços. Era só colocar uma polia na parte de cima e usar um guincho, não precisávamos ficar carregando material nas costas, subindo as escadas. Percebemos ainda que ao comprar a escada metálica a gente comprava também a própria mão de obra embutida nela. Então na obra [do conjunto habitacional] Paulo Freire [construído entre 2003 e 2010] começamos a usar a estrutura metálica no prédio inteiro, e não apenas nas escadas, subtraindo assim uma quantidade razoável de mão de obra não paga aplicada na construção dos prédios”, conta Lopes, da Usina. 9

As soluções construtivas que contemplam a realidade de quem trabalha numa obra da construção civil vêm à tona a partir da interação entre quem elabora o projeto e quem executa; ou, dito de outra forma, a partir de uma redução possível do apartamento entre o desenho e o canteiro – a limitação dessa redução responde à própria natureza do capitalismo, que requer a exploração da mão de obra não paga e que tem, na fragmentação do trabalho e na alienação do trabalhador, uma das suas chaves de operação.

Na Usina, o trabalho de arquitetas e arquitetos é atravessado pelo pensamento do educador Paulo Freire (1921-1997) sobre a construção dialógica do conhecimento, onde a figura do educador e do educando se mesclam e se confundem o tempo todo. “Você precisa partir do conhecimento que a pessoa já tem, do cotidiano dela, das coisas que ela faz. É preciso conhecer isso, porque na grande maioria das vezes a gente não conhece; é preciso conseguir que a pessoa tenha uma confiança de que você não está se sobrepondo aos conhecimentos que ela tem”, diz a arquiteta Isadora Guerreiro, da Usina, referindo-se aos mutirantes.

É evidente que o canteiro por mutirão autogerido não é uma ilha de horizontalidade e autonomia, pois ainda é um canteiro inserido no sistema capitalista, onde os constrangimentos do mercado estão por toda parte. Os arquitetos da assessoria técnica veem-se compelidos a atuar como responsáveis técnicos, seja na relação com fornecedores de materiais, no trato com técnicos do poder público e mesmo dentro do canteiro, na organização e designação do trabalho que corresponde a cada mutirante. O desenho é, sem dúvida, o marcador de hierarquia mais presente. “A gente não só sabe ler planta como a gente é que diz o que tem que ser feito de acordo com a planta. Mas durante a obra você vai vendo que os seus conhecimentos são parcos e muito diferentes dos deles, e a gente vai ter que fazer uma obra juntos”, explica Guerreiro. E é no momento da construção conjunta que as relações de poder e hierarquia que se colocam no canteiro por meio do código do desenho podem ser diluídas pelo dinamismo dos saberes. A arquiteta narra uma experiência sua durante a construção de uma fiada de tijolos para entender como se posicionava cada peça. Guerreiro, que nunca tinha ido a um canteiro de obras, conta que em sua perspectiva, construir aquilo significava fazer fiada por fiada. “Quando cheguei na obra eles não faziam fiada por fiada. Por exemplo, em um canto de sala eles levantam uma parte da parede e depois iam fazendo a outra. Eu ficava louca com aquilo. Eles olhavam e diziam ‘mas não é pra fazer a parede? A gente está fazendo a parede’. A gente foi aprendendo com essa forma deles de fazer. Não tem forma certa e forma errada. Tem a forma que aqueles pedreiros, e não outros, fazem. Tinha um momento que não tinha mais planta na obra. As plantas sumiam. Em determinado momento isso era complicado, mas depois deixou de ser, porque tanto eles já tinham entendido o que era pra ser feito quanto nós nos desapegamos dos detalhes. No fim a obra vai ensinando todo mundo que essas hierarquias são muito diferentes de uma obra convencional [sem ser por mutirão], na qual eu nem conversaria com eles. Eu apenas diria ‘faça isso’, e sairia.”

Para Sérgio Ferro, o arquiteto precisa reconhecer que o desenho codificado, ao impedir a participação substancial dos operários na obra, contribui para diminuir os salários desses trabalhadores. “Se reconhecêssemos a competência dos operários, teríamos que aumentar o salário, porque o trabalho seria mais qualificado, mais autônomo. Quando se elimina o caráter arrogante do desenho, que desconhece totalmente o trabalho concreto, quando se reconhece o saber operário, é evidente que se está pouco a pouco permitindo que ele possa reivindicar um salário melhor.”

O QUE É UM BLOCO NO MEIO DE UM MUTIRÃO?

Roseane Queiróz, ex-mutirante

“Eu sempre falo que nós viramos arquitetos. Pegamos um caderninho e fomos desenhando tudo o que nós gostaríamos. Aí eu fiz essa paredinha aqui. Aqui a ideia é colocar uma pedra de mármore, mas eu não tive tempo ainda. Aqui também, ó. Essa parede aqui eu que fiz; quer dizer, mandei fazer, não tinha. Aqui é a minha área de serviço, minha máquina, o tanque. Eu, sinceramente, achei os nossos apartamentos grandes. E foi um trabalho nosso. Nós tivemos o direito de discutir como que a gente queria. Essa paredinha aqui também, ó, fui eu que fiz. Tudo aqui foi decidido por nós dentro do apartamento. Como eu te falei, nós temos cinco tipologias, mas tem família aqui que fez coisas tão diferentes que parece que tem dez modelos.”

Gilmara de Oliveira, mutirante

“No Senai tem curso pra pedreiro. E eu me inscrevi no curso, e quando eu cheguei lá só tinha homem. Aí todo mundo ficava me olhando. Os caras viravam pra mim e falavam ‘você não vai dar conta, você não vai conseguir carregar o bloco, você não vai conseguir fazer isso, você não vai conseguir fazer aquilo.’ O dia que eu virei pra eles e falei ‘eu sou coordenadora de um grupo de moradia que tem 500 famílias. Se eu lido com 500 famílias, a construção, no meio do caminho, vai ser baba pra mim. Porque o que eu aprender aqui eu vou usar lá. Se eu lido com 500 famílias, o que é um bloco no meio de um mutirão?’. Aí os caras ficaram olhando pra mim com uma cara de ‘ué… ela é maior do que a gente imaginou’”.

Sujeitar o trabalhador ou sujeitar-se ao trabalho

O descolamento entre desenho e canteiro que se vê nas relações de trabalho da construção civil encontra na academia um poderoso reforçador. As faculdades de arquitetura pouco ou nada ensinam sobre o trabalho coletivo no canteiro – muito menos sobre a violência que ali se instala – o que seria fundamental para a visualização mínima, pelo arquiteto, de onde, em quais condições e pelas mãos de quem seu desenho se materializa. A arquiteta Kaya Lazarini conta que concluiu a universidade pública sem ter tido nenhum conteúdo sobre o tema, teórico ou prático. A primeira vez que esteve em um canteiro foi pela Usina, onde trabalha. “A gente se forma na faculdade e não sabe pegar numa colher de pedreiro. Você não aprende que o seu projeto tem que ir pro canteiro de obras. O curso de arquitetura é muito alienado, em geral. A arquitetura tem muito esse lugar do artista, do autor, do nome, então não importa muito quem vai construir. A arquitetura nasce dessa separação [entre canteiro e desenho]; o arquiteto nasce como um ser que não vai executar, então é um problema na origem da profissão.”

A professora da Escola da Cidade Amália Cristovão dos Santos tem opinião semelhante sobre essa lacuna de formação, que é especialmente sensível quando deixa de fora os grandes canteiros da construção civil contemporânea, espaços de exploração aguda da mão de obra precarizada. O arquiteto recém-formado que pisar em um canteiro terá dificuldades, diz Santos, para entender o que acontece ali, pois aquele não é seu território, mas sim o do mestre de obras. Não à toa, diz a professora, muitas das decisões do projeto serão tomadas na própria obra, pois ao desenhar sem qualquer intimidade com o trabalho no canteiro, o arquiteto não tem como saber de certas coisas. “É preciso entender que a arquitetura é parte da cadeia. É preciso entender de material. Estamos muito acostumados a trabalhar e dizer que tudo é concreto armado com armadura de aço. De onde vem esse aço e de onde vem esse concreto? Existe algum outro material num raio de 5km próximo da obra pelo qual o concreto armado poderia ser substituído? Existe outra técnica? A gente fica muito mais no plano da ideia do que inserido na prática”, comenta Santos.

Após visitar a Trienal de Arquitetura de Lisboa realizada entre outubro e dezembro de 2016, Lazarini contou que, dos quatro espaços de exposições, apenas um era sobre a obra. Os comentários dos visitantes sobre este único espaço eram de estranheza, afinal, diz a arquiteta, o canteiro de obras é um “não lugar”. Para ela, a questão crucial da separação entre o canteiro e desenho é que, se o canteiro vier em primeiro plano, o projeto do arquiteto terá que se submeter aos trabalhadores, e talvez esta não seja a vontade de quem foi formado ao longo dos anos na abstração da genialidade criadora e do desenho como expressão de uma arte individual.

Em relação ao trabalho da Usina, Lazarini diz que a opção pelo canteiro é radical. “O desenho sempre terá um pensamento sobre como vai ser realizado. É uma parede reta? É. Tem quantos metros de altura? Três. Então alguém vai ter que subir lá pra fazer essa parede. Como vai ser a subida? Num banquinho ou numa escada? A escada está apoiada? O trabalhador sobe em segurança e consegue segurar o tijolo ao mesmo tempo em que sobe em segurança? Mas isso é só uma parede. E a laje? Uma vez que canteiro e projeto estão juntos, não tem mais como separar.”

Por isso as obras da Usina são “difíceis de fotografar”, porque não apresentam certas “ousadias arquitetônicas” que figuram melhor nas fotos. “Não necessariamente o projeto vai ficar inferior, mas o seu desenho vai ter que se transformar em função do trabalho, e às vezes não vai ser aquela forma que você achou que era muito legal, vai ser outra. Eu acho que, no limite, os arquitetos não querem se submeter. Eles querem ficar livres artisticamente, mas assentar tijolo não é a mesma coisa que pintar um quadro.”

DESENHO REAPROPRIADO

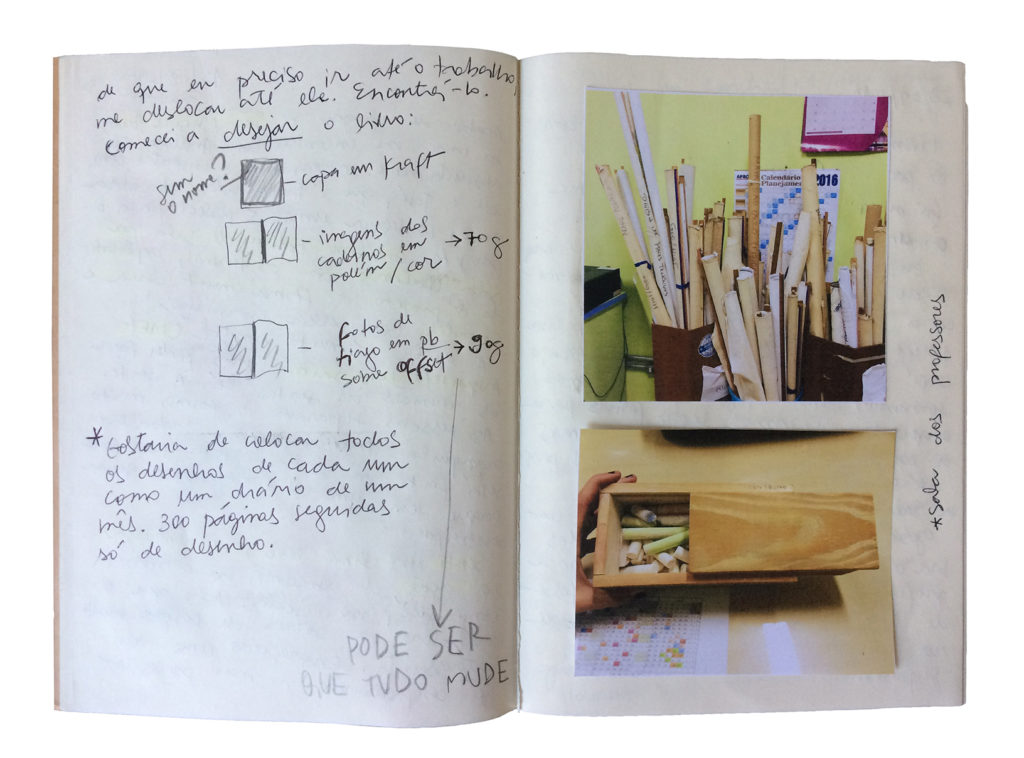

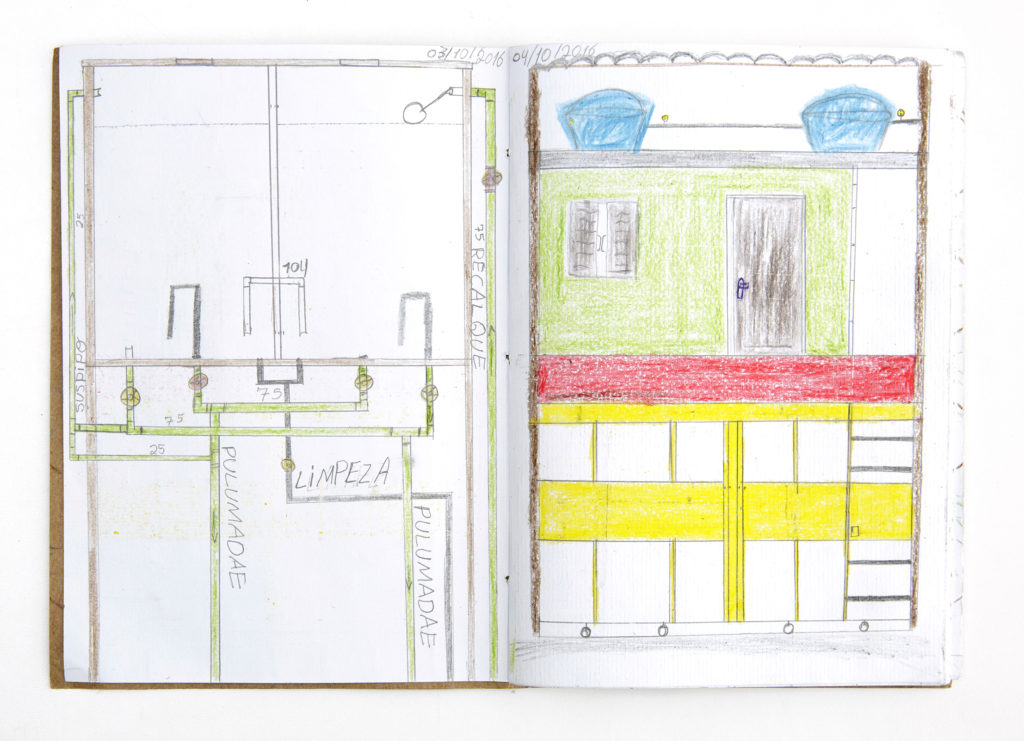

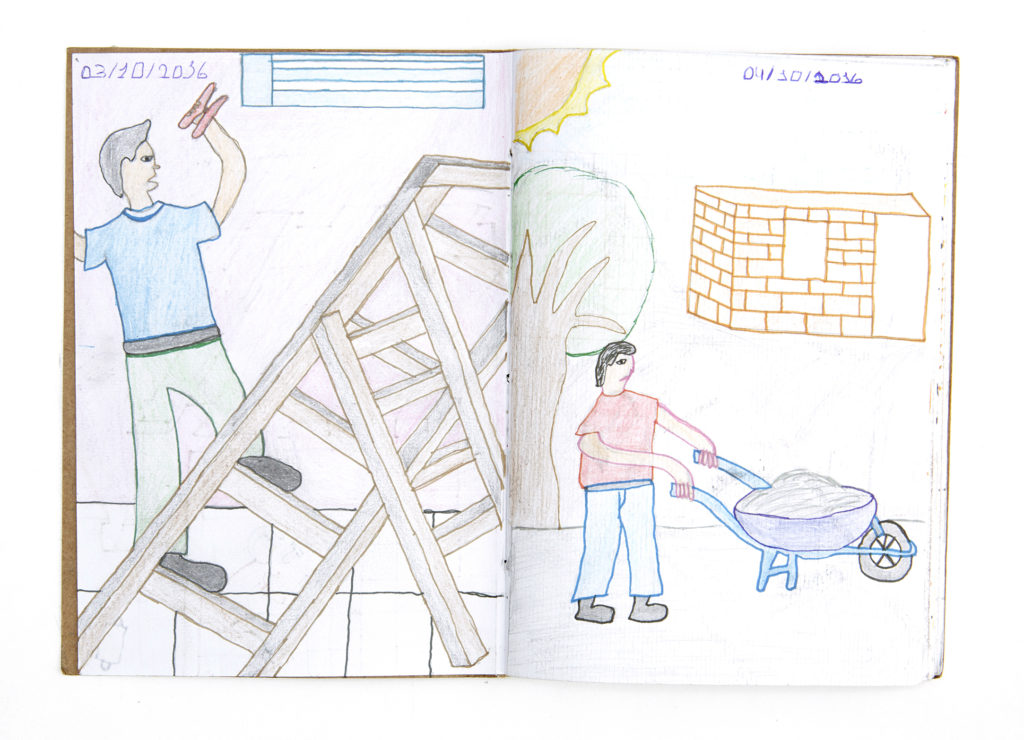

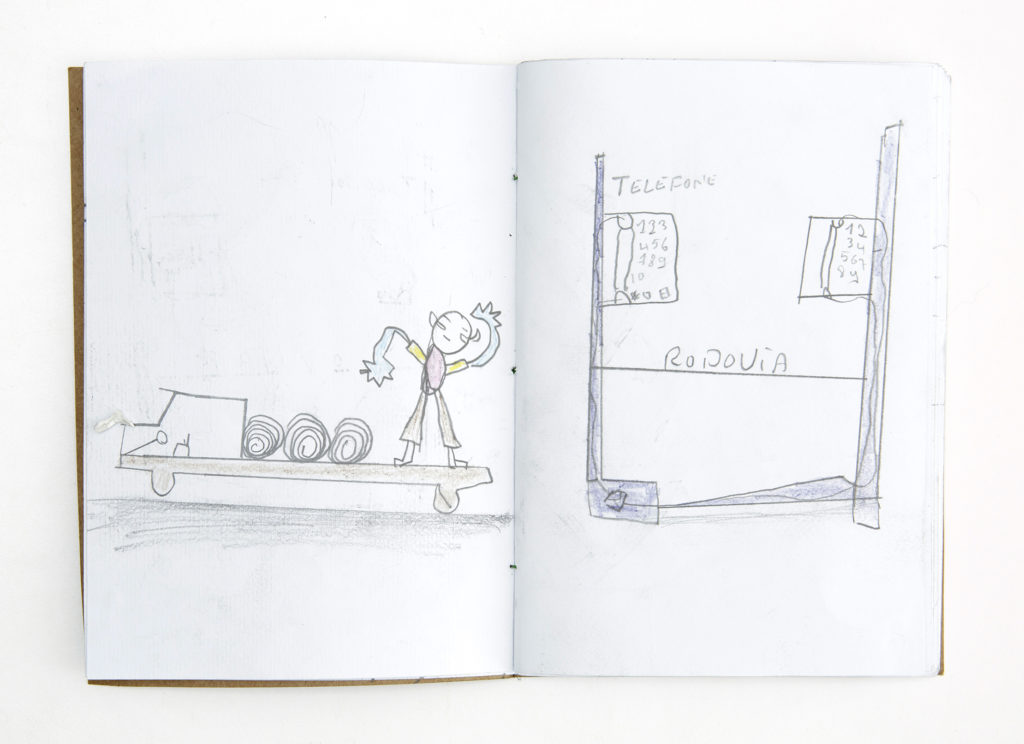

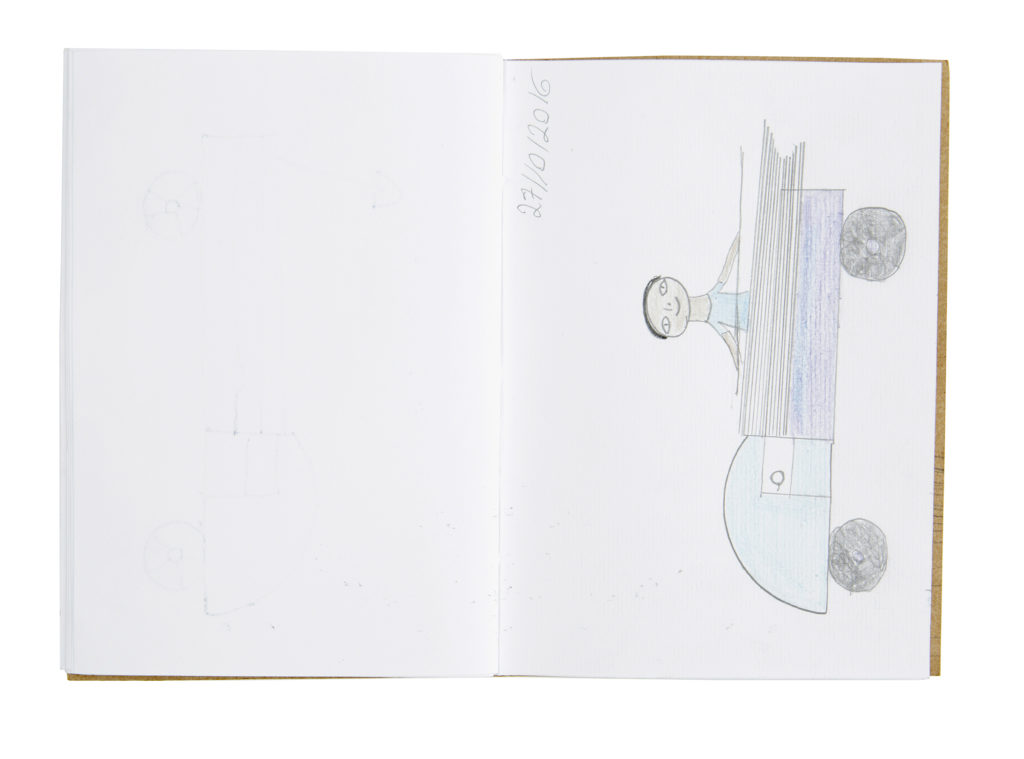

Vânia Medeiros é artista visual e editora independente. Formada em jornalismo, faz mestrado na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP). Em 2016, ela foi uma das selecionadas na chamada aberta feita pelo Projeto Contracondutas para propostas de intervenções públicas que procurassem discutir as relações de trabalho análogo ao escravo na construção civil. Sua proposta partiu da leitura do livro “I swear I saw this”, do antropólogo Michael Taussig. Na obra, o autor questiona se o desenho, no caderno de campo do etnógrafo, tem algum valor para a reflexão sobre o que está sendo pesquisado. Taussig não discute o desenho virtuoso, mas as garatujas, os rabiscos que o etnógrafo faz muitas vezes apenas para lembrar de algo ou porque não sabe bem o que escrever. Até que ponto esses rabiscos incompletos, esse lugar que não é o do discurso construído, oferece pistas à reflexão? A ideia de Medeiros era entender se, e como, os desenhos de um operário da construção civil que retratasse sua rotina no canteiro poderiam dar indícios sobre a presença de trabalho análogo ao escravo no seu dia a dia. “O direito ao desenho foi retirado dos trabalhadores e foi dado ao arquiteto. O lugar do desenho na arquitetura é totalmente elitizado, hierarquizado, e o trabalhador é um invisível”, disse Medeiros.

A artista buscou em uma escola noturna de educação de jovens e adultos em Guarulhos, São Paulo, homens que trabalhavam na construção civil e que topassem construir com ela os cadernos de desenho. Sete operários, entre 22 e 50 anos, apontaram-se para o projeto. Eram seis nordestinos e um haitiano, pedreiros e ajudantes de pedreiro. Cinco deles faziam bicos pela região, e dois trabalhavam em obras de grandes construtoras. Foram cinco encontros ao longo de um mês de trabalho durante o qual discutiam suas rotinas e os desenhos que fizeram para representá-las. Todos eles foram remunerados pelo trabalho que realizaram com a artista.

A seguir, publicamos parte da entrevista feita com Vânia Medeiros sobre o processo e descobertas do projeto. Mais adiante, transcrevemos alguns trechos do seu diário de campo.

“Foram bem importantes as conversas antes de começar o caderno pra gente entender que desenho era esse. Expliquei tudo, mostrei o livro de Michael Taussig. Eles pagaram pra ver. São pessoas com uma capacidade e capricho manual absurdas. Ficaram um pouco desconfiados. A gente abria o caderno de cada um e discutia os desenhos. Nos primeiros encontros havia uma perplexidade deles em eu estar dando valor a eles fazerem o desenho, olhando cada um, em profundidade, fazendo uma série de questionamentos e vendo qualidades gráficas naquilo. Eles achavam isso muito curioso. Os desenhos deram a entender que a situação de exploração é vista como parte do processo. Apareceu muito a situação de carregamento de peso. Nos relatos diziam ‘subi essa escada tantas vezes com um saco de cimento na cabeça’. É um trabalho que não permite um crescimento. Ele te obriga a continuar num lugar de subalternidade e é difícil sair desse lugar. Não há espaço para expandir a inteligência, a subjetividade. É um trabalho em que trabalham pessoas negras, nordestinos, haitianos. São pessoas em situações mais vulneráveis, e o sistema se aproveita dessa vulnerabilidade pra continuar essa dinâmica. O limite entre o trabalho [regular] e o análogo ao escravo é muito tênue na construção civil.”

DIÁRIO DE CAMPO

23/09

Arrumamos as mesas em círculo. Entreguei os “kits” que preparei – uma pastinha com lápis de cor, canetinhas, giz de cera, lápis e borracha. Tivemos 7 interessados. Fiquei muito tranquila ao me comunicar com eles, houve franqueza de ambos os lados. Perguntei se eles achavam que aquilo fazia algum sentido… eles responderam sem muita certeza. Ninguém ali tinha tido oportunidade de desenhar muito na vida, alguns estavam indo à escola agora, já adultos. Propus, para que nos conhecêssemos e pra que entendêssemos de que tipo de desenho estávamos falando, que desenhássemos uns aos outros. Isso foi importante pra que todos entendessem que não se trata da busca de um desenho “virtuoso”, competências x ou y, nem de criações a partir da imaginação pura e simples, mas do exercício de desenhar as situações vividas no cotidiano do trabalho, da maneira que eles desejassem e conseguissem.

7/10

Os desenhos da semana foram completamente surpreendentes, interessantíssimos. Alguns extremamente caprichados e complexos, outros mais infantis, mas com coisas muito interessantes também… descobri, através dos desenhos, que Fresnel, o haitiano do grupo (todos os demais são nordestinos) não trabalha na construção e sim com instalação de rede de internet. Decidi não interferir nem pedir pra ele sair, já que a esta altura ele tinha sua importância no grupo.

21/10

Fomos adquirindo uma intimidade e camaradagem durante o processo.

Rimos muito juntos e o clima de discussão tendeu mais para um lugar de leveza do que de apontar e fazer juízo das relações de trabalho que eram reveladas naqueles desenhos. Os limites, por exemplo, de esforço físico que poderiam levantar questionamentos sobre analogias ao Trabalho escravo, ficaram apontados em muitos momentos no que era desenhado e a discussão se resumia a descrever essas situações. Não senti que aprofundar esses questionamentos enriqueceria o momento que estávamos vivendo ali. Todos eles em geral se sentem muito agradecidos por trabalharem. São migrantes, todos. Existe um e orgulho por conseguirem tirar seu sustento do próprio trabalho nesta cidade. Discutir as questões internas da lida na construção, as micro e macro-opressões passa por uma conversa sobre sócio-política e cultura no Brasil que foge a definições baseadas em clichês opressor-oprimido. Nossa escolha enquanto grupo unidos em um projeto foi discutir o cotidiano sem esse tipo de julgamento, pelo menos explicitamente.

Notas de Rodapé

- BUENO, Beatriz Piccolotto Siqueira. Sistema de produção da arquitetura na cidade colonial brasileira: mestres de ofício, “riscos” e “traças” http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142012000100011

- FERRO, Sérgio. O Canteiro e o Desenho (1976). Publicado em Arquitetura e Trabalho Livre. São Paulo: Cosac & Naify, 2006.

- FERRO, Sérgio. Depoimento a um pesquisador – Entrevista concedida a Pedro Fiori Arantes em junho de 2000. Publicado em Arquitetura e Trabalho Livre. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. p. 288

- FERRO, Sérgio. Arquitetura e Trabalho Livre. São Paulo: Cosac & Naify, 2006. p. 308-309

- ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura Nova. São Paulo: Editora 34, 2002. p. 21, 22

- NOBRE, Tatiana Morita; REZENDE, Daniela Gomes; STOLFI, Ariane. Conversa com Sérgio Ferro. http://www.fau.usp.br/depprojeto/labhab/biblioteca/textos/nobre_conversa_sf.pdf

- VASARI, Giorgio. Vida dos Artistas. São Paulo: Martins Fontes, 2011. p. 242

- http://www.usina-ctah.org.br/copromo.html

- http://www.usina-ctah.org.br/paulofreire.html